Il De revolutionibus di Copernico venne pubblicato nel 1543, subito dopo la morte di Copernico, che era nato nel 1473, esattamente 550 anni fa.

La piena accettazione della visione copernicana del mondo, però, non arrivò prima del ‘700. Per affermarsi, questa tesi rivoluzionaria impiegò più di 150 anni.

Possiamo allora chiederci se gli scienziati di allora fossero troppo conservatori, oppure se avessero ragione a essere così cauti, tanto che addirittura Galileo, per aver sostenuto il copernicanesimo, venne costretto nel 1632 agli arresti domiciliari vita natural durante. Per fortuna in quegli anni riuscì a scrivere il suo capolavoro, cioè i Discorsi.

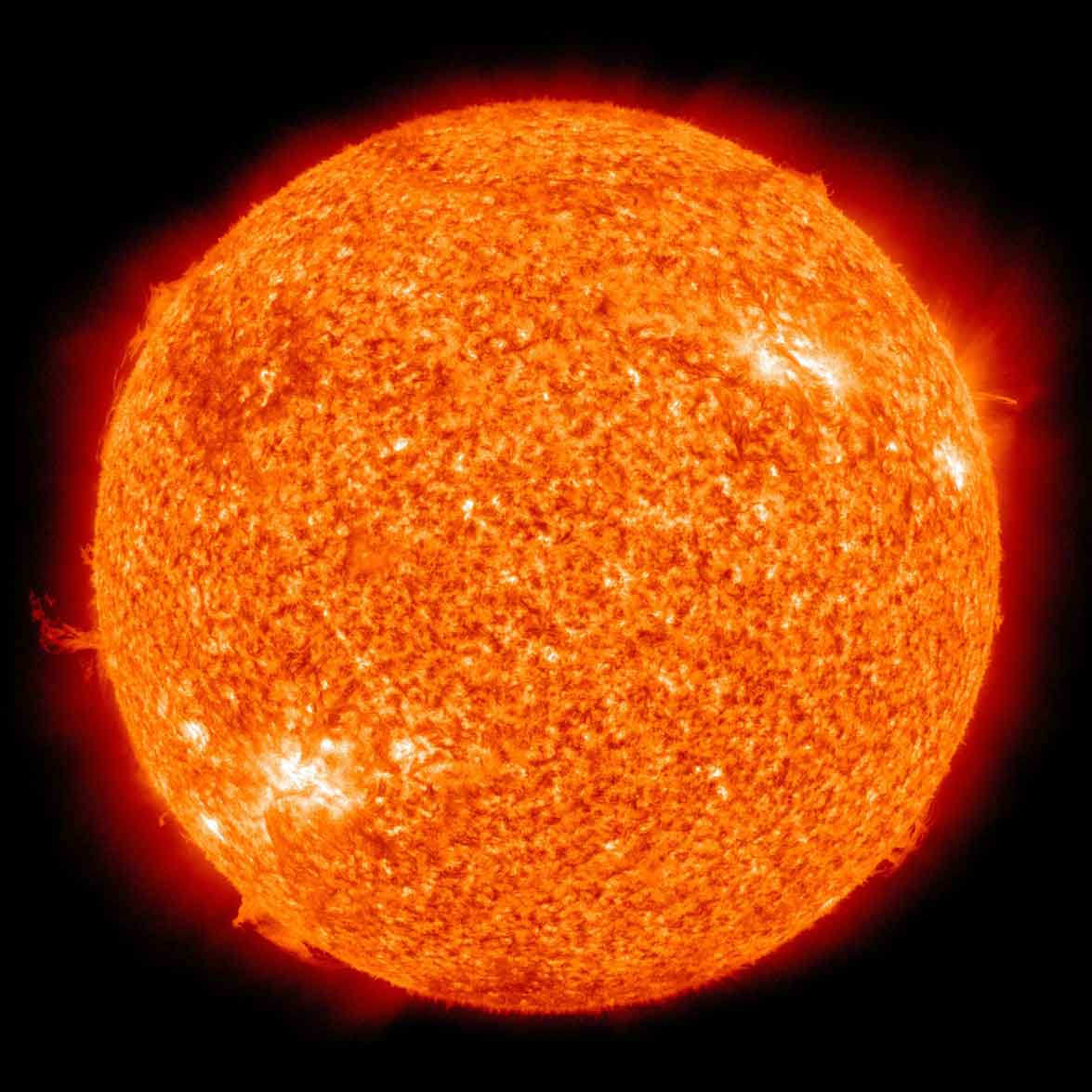

Oggi noi sappiamo che Copernico aveva ragione. La migliore spiegazione del sistema solare è quella basata sulla relatività generale di Einstein. Secondo questa teoria, il Sole, che ha una massa 330.000 volte maggiore della Terra, conduce le danze, cioè deforma lo spazio-tempo in un modo da creare quelle geodetiche, cioè percorsi più brevi nello spaziotempo, che sono le orbite dei pianeti, compresa la Terra, attorno al Sole.

Ci chiediamo se nel 1550 il punto di vista copernicano era già ben supportato. Probabilmente no, perché, pur avendo il vantaggio di spiegare molto meglio di quello tolemaico i moti retrogradi dei pianeti – i pianeti visti dalla Terra sembrano fermarsi e andare indietro – cioè tali strani moti spariscono, tuttavia aveva molti difetti. In primo luogo, mantenendo anch’esso le orbite circolari, deve usare gli epicicli – complicazioni tipiche del sistema tolemaico. In secondo luogo, non c’è nessuna evidenza empirica del presunto doppio moto della Terra, di rotazione su se stessa e rivoluzione attorno al Sole. Infine, la fisica aristotelica, che ancora dominava, non era in grado di spiegare il sistema copernicano.

Tuttavia nel 1610 cadono alcuni di questi pregiudizi contro Copernico. In primo luogo, Galilei con il suo cannocchiale scopre che gli altri pianeti sono come la Terra e quindi non c’è nessuna ragione particolare per metterla al centro o tenerla ferma. In secondo luogo, Keplero riformula il sistema copernicano con le orbite ellittiche in modo molto più semplice, anche se la sua opera, molto difficile da leggere, avrà poca diffusione. In terzo luogo, Galilei scopre le fasi di Venere, che sono del tutto incompatibili con il sistema tolemaico.

A questo punto, il sistema tolemaico è abbastanza improponibile, ma appare un terzo incomodo, cioè il sistema ticonico, che mantiene ferma la Terra, attorno a cui gira il Sole, ma gli altri pianeti girano attorno al Sole. Difficile scegliere fra i due. A favore di quello ticonico giova il fatto che è più rassicurante ma intanto Galilei, introducendo il principio di inerzia circolare – cioè i corpi si muoverebbero naturalmente su circoli – spiega almeno in parte perché non ci accorgiamo del moto della Terra. Ma una cosa è spiegare perché non osserviamo il moto, un’altra dimostrare che ci sia.

Solo con la fisica di Newton, diventa definitivamente chiaro che la posizione corretta è quella copernicana, poiché il fisico inglese capisce che i corpi sono legati dalla forza di gravità e ovviamente la forza di gravità prodotta dal Sole è immensamente più grande.

Ci sono voluti 150 anni perché diventasse pienamente ragionevole il sistema copernicano. La scienza è fatta di idee dalla lunga durata che vengono portate avanti per decenni o addirittura secoli prima che si affermino definitivamente o vengano abbandonate.

Su questa storia si legge ancora con grande piacere questo splendido libro.

Abbiamo parlato di copernicanesimo anche qui.

Vincenzo Fano è docente ordinario di Logica e Filosofia della Scienza presso il corso di laurea magistrale in Filosofia dell’Informazione. Teorie e Gestione della Conoscenza dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo.